一、案例背景

近年来,在监管政策引导、市场竞争加剧、企业治理需求提升等多重因素驱动下,股权激励在我国上市公司中的应用呈现爆发式增长,并伴之覆盖面扩大、工具创新、考核多元化等显著特征。

其中,员工持股计划因早期可叠加金融杠杆,深受上市公司青睐;后因监管限制,杠杆效应逐渐褪去,但仍有不少上市公司选择员工持股计划作为长期激励的重要工具。

然而,该类工具并无法直接与现行税法文件相对应,因此导致税务争议频发。从实践来看,相关税务风险主要集中在三个方面:一是政策适用风险,包括个人所得税如何适用现行规则、集团激励中企业所得税扣除政策不明确等;二是计算技术风险,如文件所说的“行权/解禁日”如何比照现实情况取数;三是程序合规风险,如未及时备案。

本文选取创业板A集团为分析对象,A集团同时实施了两期不同方案的员工持股计划,在个人所得税扣缴和企业所得税税前扣除方面与税务机关产生重大分歧。案例将重点分析:1)员工持股计划的个人所得税处理路径;2)集团激励企业所得税扣除的合规建议;3)税企争议的解决策略。

通过对这一典型争议的深入剖析,为上市公司规范实施创新股权激励提供税务处理指引。

二、案例描述

A集团是一家创业板上市公司,母公司在X市,并在全国数十个城市设有子公司。为激励集团内核心员工,近五年实施了两套股权激励方案,分别为《2022年员工持股计划》、《2023年员工持股计划》,实施象分别为少部分高管(约20人)、集团内核心员工(约100人)。

(一)《2022年员工持股计划》方案主要内容

根据方案,股票来源为二级市场回购,A集团自行管理本员工持股计划,员工购买价格为董事会召开前一交易日股票收盘价的90%,无绩效考核要求,计划锁定期为12月。

12个月期满后,管理人即A集团择机抛售股票、分配收益至员工。

(二)《2023年员工持股计划》方案主要内容

根据方案,股票来源为二级市场回购,A集团自行管理本员工持股计划,员工购买价格为股票回购均价的50%,有绩效考核要求,计划锁定期为12+6月(即公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月后一次性全部解锁,同时所有持有人自愿承诺在锁定期届满之日起的6个月内不分配收益)。

12+6个月期满后,管理人即A集团择机抛售股票、分配收益至员工。

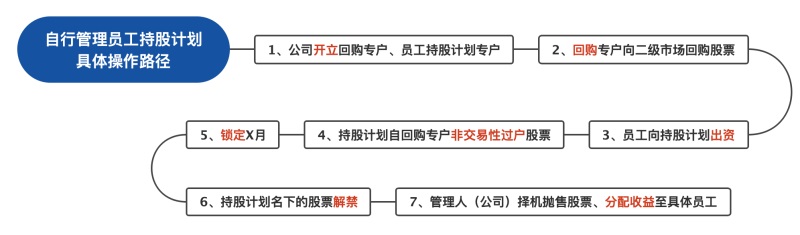

(三)具体操作流程

以上,股票自过户至公司开立的“A集团-第X期员工持股计划”名下后便一直登记在该账户名下,同时上市公司需向中登公司提交参与员工持股计划的员工信息等资料,开设明细账户、资金明细账户。从始至终,股票不直接登记在员工个人账户,员工根据契约享有份额权益。

A集团的方案中,均选择期满后,由管理人择机抛售股票、分配收益至员工,该做法为实务常见操作,当然方案也可约定解禁后将股票登记至员工名下。

(四)A集团的税务疑问(即当前税法不明确之处)

A集团与当地税务机关包括子公司主管税务机关,发生过多次税企争议,主要聚集以下问题:

1、关于员工持股计划的个人所得税

1.1员工持股计划是否属于税法所说的股权激励?

1.2若需要纳税,(1)应如何计算个人所得税?(2)对于存在额外自愿锁定期的,解禁日/行权日如何确定,是否影响个人所得税纳税时点?(3)是否可以适用单独计税的税务优惠?

1.3计划存续期间,收到的股息红利,应如何纳税?

2、集团股权激励个人所得税纳税地点与企业所得税扣除地点争议

集团股权激励中,子公司员工个人所得税申报地?股份支付费用企业所得税扣除地?

三、案例分析

A集团近年实施的两套员工持股计划方案,在目前市场上非常具有代表性与普遍性,以下结合方案业务实质、现行的税务法规进行分析,并给出企业与税务机关发生争议时的沟通论据。

(一)关于员工持股计划的个人所得税

1、案例中《2022年员工持股计划》为标准员工持股计划方案,不应属于税法定义的股权激励

1.1具体分析

员工持股计划,为证监会2014年发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》提到的“企业鼓励其员工持有本公司股票的一种有效方式”,与《证监会上市公司股权激励管理办法》所规定的股权激励内涵有明显区别。具有盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等,无绩效考核强制性规定的特点。

本案例中,A集团的《2022年员工持股计划》,(1)员工需按照市场价90%购买(类比大宗交易价格,可以认为价格公允)、(2)不受绩效考核约束、(3)锁定12个月之久(需承受股价波动风险),与员工自行在二级市场购买本公司股票相比,未见员工有明显潜在所得或从公司取得重大让利,因此认为不带有“激励”性质,不属于税法所说的员工股权激励(工资薪金所得)。

1.2常见税务争议与沟通建议

目前税法文件中,无法直接检索到“员工持股计划”字眼,税务机关认为A集团实施的《2022年员工持股计划》需要申报薪酬个税,理由为“会计账面确认了股份支付费用”(审计根据谨慎性原则,哪怕只有10%的价格差异,仍会确认股份支付费用)。

【给企业的建议】

建议企业按上述1.1的三点理由与税务局进行充分沟通,本案例中A集团最终取得税务机关认可。当然,该部分股份支付费用,不作企业所得税前扣除。

然而,实务中也有税务机关保持“会计账面确认了股份支付费用即员工有所得”的观点,若如此,则同按《2023年员工持股计划》后续讨论。

2、案例中《2023年员工持股计划》为非标准员工持股计划,实质应属于税法定义的“限制性股票”

与前述不同,A集团的《2023年员工持股计划》设有业绩考核、员工购买价格为回购价50%,则此时虽然方案名称仍为“员工持股计划”,但因其存在“激励”本质特点,应属于税法意义上的股权激励。

同时,因为该计划的实施方式为“员工先出钱,股票锁定,到期解锁”,该特征与财税[2009]5号所描述的“限制性股票”特点一致;唯一不同为股票并未直接登记在员工个人账户,但实务中中登公司均按监管指导要求登记了份额明细信息,员工根据契约关系享有份额权益。

笔者认为该仅为同一目的的不同操作路径,实施目的与权益归属均与直接登记的限制性股票无差别,则在税法分类上,应比照“限制性股票”进行个税申报,该观点实务中一般可以得到大部分税务机关的认可。

2.1“额外锁定期”是否影响个人所得税纳税时点

2.1.1具体分析

A集团2023年的员工持股计划中,限售期一共有12+6个月,法定12个月满后,根据方案员工自愿继续锁定6个月,而税法文件未明确规定该情况如何确认“解禁日”。

笔者认为,根据本计划,在法定限售期内,若员工离职、违反规定、或业绩不达标,公司有权收回(即此时员工的所得额并不确定)。但是,法定锁定期满后的自愿限售期内,股票或股票对应的权益已经在法律意义上归属给了员工个人,公司无法再收回,股票在中登系统内也为流通股状态,只是根据方案约定尚不能马上出售。

因此,笔者认为后者不能属于税法规定的限制性股票的限售期。

2.1.2常见税务争议与沟通建议

在本案例中,A集团计划在12+6月满后申报个税,即按额外限售期满后的实际解禁日价格进行申报;该日股票价格相比6个月前有下跌,税务机关阅读方案后提出了质疑,同时当地并无类似案例。

该争议问题现实中主要源于员工个税利益诉求,对于员工个人而言,如果股价上升,员工可能获利;如果股价下跌,员工主观上会觉得亏、从而觉得实际未解禁却需要纳税不合理。然,其实风险收益是双向的。

【给企业的建议】

(1)不明确时按有利原则争取,但应保持口径一致性

因当前法规确无明确规则、且当地并无形成明确口径,可以考虑在该类计划实施时,选择对员工个税而言相对有利的时点为纳税时点,并积极取得当地税务局认可。但需注意,同一激励计划(分期解禁)必然要保持一致执行口径,不能具有随意性。本案例中,因当地上市公司较少、无其他案例,按有利原则,A集团按照12+6月之日的股价申报了个税,并承诺在同类方案中保持一致,当地税务机关默许,但同时提示如未来口径明确,则企业自行承担责任。

(2)从法理上分析,纳税时点按“法定锁定期12个月满时”

如前分析,因法定锁定期12个月满时权益已在法律意义上归属员工,则满12个月时为纳税时点会更符合税法本意。

同时,建议争取比照适用《关于上市公司股权激励有关个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2024年第2号)给予的36个月递延纳税政策,并通过管理人把握股票波动行情抛售股票,来解决额外限售期带来的员工股价波动风险。

2.2该类员工持股计划能否享受个税单独计税优惠

2.2.1具体分析

《关于延续实施上市公司股权激励有关个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第25号)将“居民个人取得股票期权、股票增值权、限制性股票、股权奖励等股权激励”单独计税优惠延长至2027年12月31日,文件也明确提及了财税[2005]35号等股权激励个人所得税相关文件。

笔者认为,若承认该类员工持股计划属于税法规定的“股权激励”,认为员工有薪酬所得,又因其方案特征、实施目的与权益归属均与直接登记的限制性股票无本质差别,则亦应比照上述文件享受个税单独计税优惠。

2.2.2常见税务争议与沟通建议

同样,因现行所有股权激励个人所得税政策中均无“员工持股计划”字眼,员工所得能否享受优惠主管税务机关也常持有审慎态度。

在本案例中,A集团员工享受了上述优惠,并取得了主管税务局的认可;但实务中,也有税务机关认为不可享受,建议企业就方案的具体特征、操作流程进行详细阐述,并与限制性股票对比,强调“员工持股计划在监管上登记了明细账户与资金信息”,以“实质课税”原则以争取。

2.3该类员工持股计划存续期间收到的股息红利可否差异化计税

2.3.1具体分析

根据《证监会关于实施上市公司员工持股计划试点的指导意见》规定计划的禁售期不低于12个月,则一般来说公司设立的员工持股计划会收到公司派发的股息红利。实务中,大部分上市公司会选择自行派发该部分现金红利,而非委托中登公司代派。则,又需面临股息红利部分如何纳税的问题。

同理如上,若承认该类员工持股计划属于税法规定的“股权激励”,笔者认为亦应比照享受自然人股息红利差别化个人所得税政策,对于持股超过1年的免征个人所得税。

2.3.2常见税务争议与沟通建议

同2.2.2。

(二)关于集团性企业股权激励企业所得税扣除问题

本案例中,A集团(母公司)在X城市,同时子公司分布在全国数十个城市,对于A集团总部而言,子公司员工个人所得税应该缴纳在哪里,同时对应的股份支付费用又应税前扣除在哪里?该问题未在国家税务总局公告2012年第18号中明确。

1.1具体分析

子公司员工受雇服务于子公司并签有《劳动合同》(此处不考虑实质为其他主体公司服务),同时会计准则也根据这一基本逻辑,将子公司员工产生的股份支付费用确认为子公司单体报表的管理费用、资本公积;同时在母公司单体报表确认长期股权投资、资本公司;合并报表抵消。

目前税务对于集团企业企业所得税扣除无详细规定,现实中集团企业有三种做法:

(1)个人所得税全部扣在母公司,企业所得税费用全部扣除在母公司;

(2)个人所得税全部扣在母公司,企业所得税费用扣除在各受雇公司;

(3)个人所得税扣在各受雇公司,企业所得税费用扣除在各受雇公司。

本案例中,A集团的做法为(2)。根据不完全统计,A集团的做法属于上市公司中较为常见的情况。

1.2常见税务争议与沟通建议

A集团若干子公司所在地接到当地税务局通知,认为个人所得税未扣缴在子公司所在地,则企业所得税前不可列支相关费用;但A集团当时的个人所得税申报口径(即全部申报在母公司所在地)是应母公司所在地主管税务局要求而执行的,但因为母公司单体报表也并无对应的子公司股份支付费用,因此母公司在企业所得税前自然也未扣除该部分。

【给企业的建议】

该税企争议本质源于“法规不明确、系统数据比对差异”。建议:

(1)由各雇佣公司分别代扣个税、税前扣除费用并及时备案

税务处理应与基本法律关系、会计准则保持一致口径,即股权激励个人所得税按受雇关系申报在员工劳动关系所在地,同时企业所得税也相应扣除在受雇所在地,并注意各自按照税总征科发〔2021〕69号,分别向主管税务局报送《股权激励情况报告表》。

如此,在法理上具有一致性,在税务系统数据比对上也保持了一致性,则不会发生系统数据钩稽不一致的风险(报告表、企业所得税股份支付调增与扣除信息、个人所得税的股权激励项目申报信息)。

A集团已实施的激励方案与税务申报操作无法改变,计划在未来实施的新股权激励时,按建议的一致性原则进行处理,减少税务争议。

(2)对于已发生的税源不一致争议建议积极沟通并作成本衡量

对于A集团已经在母公司申报全部个税的情况,从国家整体税收利益而言,A集团合计并未少缴税款,建议企业积极与子公司当地税务机关从“政策不明确、合计未少缴纳税款”角度沟通。

本案例中,部分子公司收到风险推送,在和所在地税务机关沟通后,最终并未认可,依然认为无法在子公司层面扣除。

对于该情况,我们进一步建议,企业可以考虑在子公司所在地补缴个人所得税,若补缴个人所得税成本相比企业所得税无法税前扣除成本低,则可以按此来降低整体损失。

四、小结

上市公司员工持股计划的实施需要兼顾监管合规、激励效果与可持续发展。本文针对常见的员工持股计划(自行管理模式)进行专业分析,并给出实务性建议,旨在协助上市公司前置减少税务风险、后置化解税务争议。

需要说明的是,因当前税法对员工持股计划尚无专门规定,各地税务机关对同类业务的处理可能存在差异,我们建议企业积极沟通争取。

另外,若方案涉及复杂、创新结构,建议企业在方案实施前,充分评估税务影响,注重与监管部门的专业沟通,必要时寻求专业机构的支持。

作者:中汇(浙江)税务师事务所高级经理 余纯洁

本文版权属于作者所有,更多与本文有关的信息,请联系我们:

电话:010-57961169